ワクチン · 22日 7月 2024

①65歳以上、基礎疾患のある方は1年に1回はワクチン。

②同ハイリスクの方で、2日目以降の方はレントゲン撮影。

③抗原検査陽性で、ハイリスクの方にはパキロピッドなどの抗ウイルス薬処方。とします。

以下理由を述べます。

健康 · 20日 7月 2024

超過死亡という考え方。

日本の人口が1億2000万人だとすると、毎年の統計から本年の死亡者数が推定されます。年齢別の調整などもしているので、大体正確な数字です。10万人あたりの数字ですが、2020年はマイナス12.4人、21年は+12.6人、22年は+128.4人、23年は+215.8人となっております。1000人につき2人くらい死亡者数が多い・・・。考察として、20年はマスクとロックダウンのせいで逆にインフルエンザなどが減って、マイナス。22年はオミクロン株が流行って増加。23年はロックダウン解除。今年は5類感染症に移行しました。マスクも着けなくなりましたので、増加することが予想されます。ご高齢の方、リスクのある人はご注意を!

#新型コロナ#超過死亡

ワクチン · 29日 12月 2023

WHO(世界保健機関)では、生後6か月~9歳未満のお子さまが初めて接種を受ける場合は2回接種ですが、翌年からは1回でよいとしています。

季節ごとに学校単位で何万と患者が発生すると、そのうち一定の数の方が脳炎や肺炎となってしまいます。インフルエンザはワクチンで流行させないようにしましょう。

健康 · 16日 12月 2023

内服治療されている方:3~4か月に1回血液検査、尿検査。6か月に1回レントゲン。副作用の観点から、肝や腎にダメージがないか、間質性肺炎になっていないかみています。

糖尿病の方:HbA1c8以上の方は1か月に1回検査します。7以下を目指して積極的にお薬をだしていきます。高脂血症の方も、コントロールが難しい方は1か月に1回検査していきます。変形性関節症(膝、股関節)の方:75歳以上の方は半年に一回、それ以下の方は一年に一回レントゲンを撮影します。

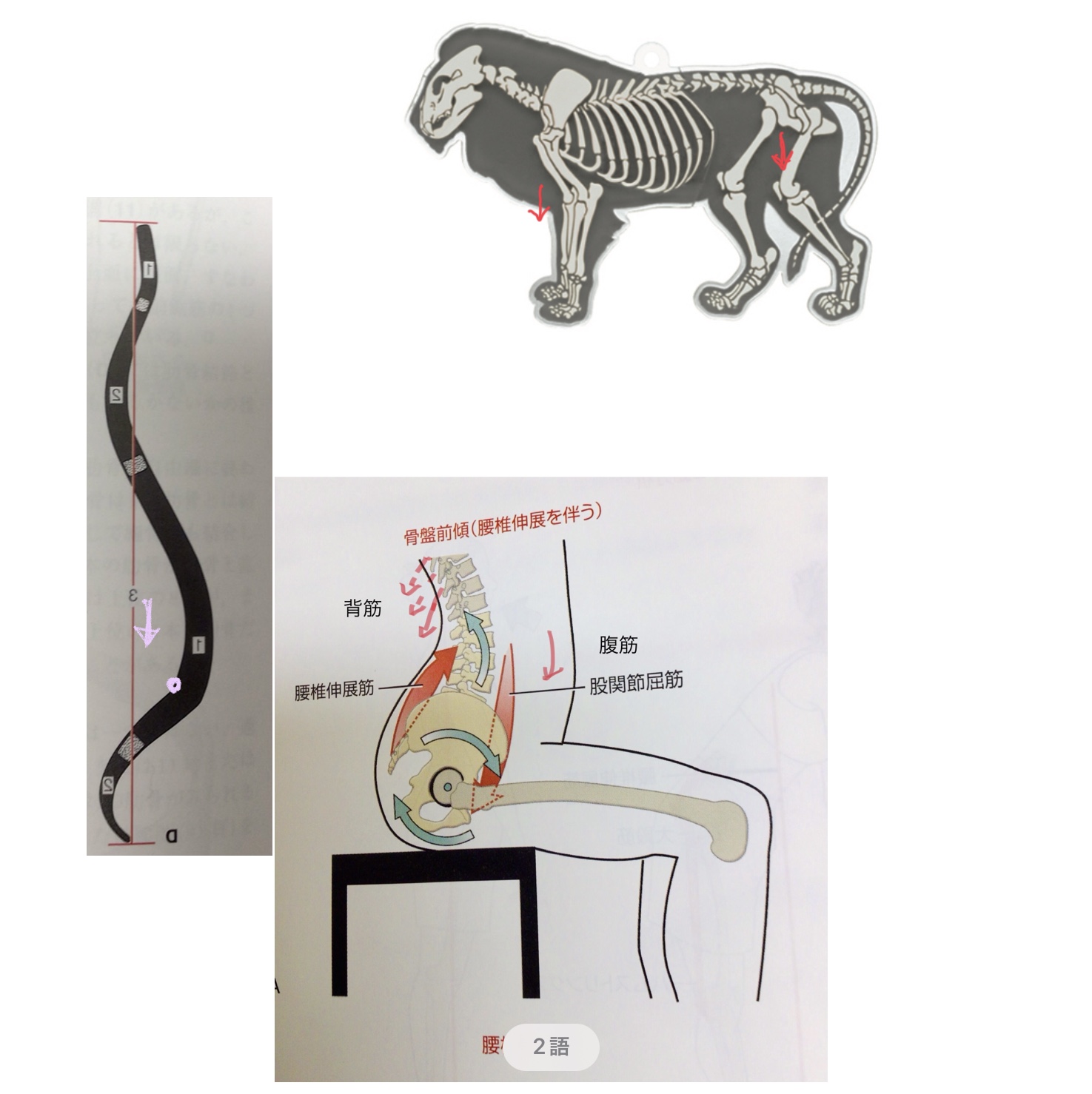

腰痛の方:2回目以降1回はCTをとることをおすすめします。レントゲンでは判定が困難です。

神経ブロックの方:2回目以降、血液凝固、感染症について検査します。ただし基準を厳しくし過ぎて通院を断念してしまうと元も子もないので、強制はいたしません。そのときはおっしゃってください。

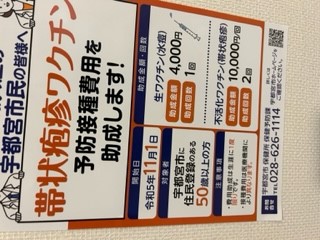

ワクチン · 10日 11月 2023

宇都宮市でも帯状疱疹ワクチンの助成が始まりました。帯状疱疹で神経が炎症を起こすと、知覚神経と痛覚の神経がショートを起こしてしまうことがあります。帯状疱疹後神経痛と呼ばれる状態です。ひどいと布が触れただけで火傷のような痛みを感じます。厄介なことに治療法が対症療法、つまり痛み止めしかありません。

結論。基礎疾患があったり、免疫に自信がない方はシングレックスを受けましょう。助成で1万2千円×2=2万4千円。10年有効です。免疫にまあまあ自信がある方は、自費8千円で弱毒生ワクチン(ビケン)を受けましょう。5年有効です。一生に一回しか助成が受けられないからです。